Ničije dete 誰の子でもない

セルビア映画 (2014)

1988年の冬(2・3月?)、サラエボ北西約70キロのトラヴニク(Travnik)近くの森で捕獲された野生児の物語。映画は、1992年の晩秋までの約5年間の姿を追っている。この点について、簡単に検索できるサイトには、実話だが戦争(ユーゴスラヴィアの解体に伴う内戦)により忘れ去られた、としか書いてない。そこで、もう少し粘って検索したところ、「НОВОСТИ」というセルビアのサイト(2014年8月31日)に、「狼により育てられ、人によって殺された」と題する詳しい記事を見つけることができた。その記事で「思い出」を語っているのは、少年プチケ(Pućke)がベオグラードの孤児院に連れて来られた時、教師として勤務してまだ1年だったというDragan Rolović氏(現・児童及び青少年の教育研究所の所長)。簡単にまとめれば、プチケが入所したのは1988年の4月か5月。その時の推定年齢は10-12歳。会話の習得は早かったが、その理由は、狼に育てられる以前、人と接触があったためと推定している。この推定は、恐らく正しいであろう。有名なトリュフォーの『野生の少年』(1970)では、発見時12歳と推定され、ヴィクトールと名付けられた少年が主人公だった。当初、26歳だった若く熱心なイタール医師は、自分の家に引き取り、9ヶ月で、ミルク(LAIT)という文字の認識と「レ」という発音を可能にし、明るい将来を示唆する形で映画は終る。しかし、実態は、5年間努力してもそれ以上の進展はなかった。イタール医師はあきらめ、その後は、映画にも出てきたイタールの家政婦だったゲラン夫人が引き取り、1828年に肺炎で死亡する。教育が進まなかった理由の1つに、「言語獲得の臨界期」という仮説がある。ある程度の年齢を超えると、言語が学習できなくなるという仮説だ。ヴィクトールが5年経っても話せないのに(知的障害、及び、自閉症との説もある)、プチケがすぐに話せるようになった理由として、「幼少時の人との接触」は説得力がある。以前紹介した、スペイン映画『Entrelobos(エントレロボス/狼とともに)』(2010)は、7歳で放置され、狼と共生し、19歳で発見されたマルコス・ロドリゲス・パントーハの実話だった。マルコスも、7歳までは普通の生活を送っていたため、12年の野生生活にもかかわらず、その後は普通の人生を送っている。Dragan Rolovićの「思い出」は、「戦争が始まると、ユーゴの各共和国は、自国の子供の引取りを開始しました。プチケも去ることになり、我々は皆泣きました」で終わる。その後のプチケについて、公式には「不明」とされているが、非公式には90年代の内戦で、どちらかの側の軍に徴用され戦死したとされている(享年17-18歳)。映画は、こうした人々への聞き取りを元に脚本が書かれているが、エンディングは「死」よりも「生」を暗示しているように見える。この映画は、ヴェネツィア国際映画祭で4つの賞に輝いた他、各映画祭で11の賞を獲得している。なお、映画はセルビア語だが、台詞訳にはボスニア語字幕を使用した(英語字幕は間違いだらけで使えない)。

1988年の冬(2・3月?)、当時のユーゴスラヴィア、1992年4月にボスニア・ヘルツェゴビナ政府が独立を宣言した地域にあるトラヴニクの村近くの雪深い森で、猟師が狼を1匹撃ち殺す。もう1匹は逃げ、一緒にいた少年が捕獲された。少年は言葉を話すことも、理解することもできず、係累も全く不明なため、ハリス・プチュリツァという名が付けられ、首都ベオグラードの孤児院に送られる。孤児院では、こうした特殊なケースに全く慣れていないので、最初は、監禁状態に置くが、一生それを続ける訳にもいかないので、生徒と一緒に外に出すが孤立状態。しかし、不幸な少年に関心をもった年長の生徒ジコは、プチュリツァを縮めてプチケと呼び、食事も共にし、厭わず一緒の部屋で暮らす。プチケは、まだ言葉は分からないが、ジコに親近感を抱くようになる。そして、上級生に絡まれたプチケをジコが助け、そのためジコが殴られた時、プチケは狼のように上級生の首に噛みつき助ける。この行為は、プチケの凶暴性を示すとして、孤児院から放逐しようとする教師に対し、ジコは断固として庇い、その際、プチケに言葉を理解する可能性があることを示す。その結果、教師もプチケに対する考え方を変える。孤児院の女生徒アリスは、プチケを優しく扱うジコが好きになる。そして、3人でベオグラードに遊びに出かけた夜、帰ってきたジコは、父親が引き取りに来たと伝えられる。教師は、高校の卒業資格を取るまで孤児院に留まるよう強く勧めるが、ジコは聞く耳を持たず、引き止めるプチケも無視して出て行く。ジコが出て行った後、プチケは殻に閉じ籠もる。しかし、ある日生徒の一人にジコの形見のビー玉を取られたとき、「よこせ!」と初めて言葉を口にする。これに聞いた教師は、プチケに言葉を話せる可能性があると悟り、小学1年のクラスに編入させる。その頃、ジコは、父親が失職して行き場がなくなって戻って来る。しかし、孤児院の規則では、一度退院した高年齢の青年の再入院は禁じられている。プチケも、自分を捨てたジコに背を向ける。ジコは、かつての自分の部屋(プチケの部屋)で首を吊って自殺する。その1年半後、プチケは退院後も困らないよう、職業訓練に院外に出されるが、その時、アリスがキャバレーで働いているという立ち話を耳にはさみ、アリスに会いに行く。さらにその1年後、ボスニア・ヘルツェゴビナが独立を宣言し、同じ頃、プチケに小学1年の修了証が渡される。そして、プチケに届く1通の手紙。それは、ボスニア・ヘルツェゴビナ政府からのもので、自国の市民を帰国させろという要求だった。プチケの将来を心配した教師は、プチケが逃亡したことにして、自分のアパートに匿う。しかし、警察に見つからないよう何ヶ月も閉じ込められたことに嫌気がさしたプチケは、ある日、アリスに会いに行き、一緒にいた男性にケガを負わせ警察に捕まる。結果として、そのまま故国に送還される。しかし、プチケが、出頭を求められていたトラヴニクの役所に出向くと、内戦で事情は変わっていて、プチケは難民を収容する仮の施設に入れられる。そこでさらに数ヶ月を無為に過したプチケは、自分が狼と一緒に暮らしていた森に戻ろうと、施設を逃げ出す。映画とは直接関係はないが、下の写真は、私が撮影したボスニア・ヘルツェゴビナの小さな村の風景。南欧風の住宅に混じってモスクのあるのが特徴だ〔ムスリム人はイスラム教徒〕。

主役のプチケを演じたのは、デニス・ムーリッチ(Denis Murić/Денис Мурић)。映画出演時は恐らく14歳。この映画で、2つの賞を獲得している。確かに、最初の頃の野生児の荒々しさは非常にリアルだ。ただ、少年期の4年間では、顔つきや体格に大きな変化がある。それを1人で演じているので、後半にはかなり違和感がある〔特に、最後の兵士になる場面〕。性格もがらりと変わるので、別の俳優が演じた方が良かったのではないか。

あらすじ

1988年冬(2・3月?)、ボスニアの雪の山中で銃声が響き、1匹の狼が斃れ、もう1匹が逃げて行く。その時、唸り声のような異様な音が聞こえる。駆け付けた猟師に裸の子供が襲いかかる(1枚目の写真)。しかし、すぐにもう1人の猟師が助けに入る。次の場面は、猟師2人が乗ったバンの中。後部には、射止めた狼と捕まえた子供が横になっている(2枚目の写真)。自分を育ててくれた狼の死骸を見ながら、見知らぬ場所に運ばれていくのは辛いことだろう。トラヴニクの役場の前に車が着くと、暴れる子供が抱きかかえられるように出される(3枚目の写真)。ここまで、映画が始まってから僅か2分余。『野生の少年』では、捕獲前後のシーンは9分も続くので、非常に短く感じる。

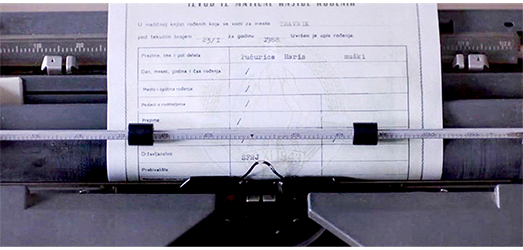

少年は、建物内の1室で丸くなって寝ている。その脇で、「周辺の村に問い合わせたが、該当者はいない」という声が聞こえる。一緒に来た女性が、「可哀想に、怖がらなくていいのよ」と頭に触ろうと手を伸ばすと、少年は噛み付いて唸る。狼そのものだ。白衣の医師が少年の腕を押え、注射をする(1枚目の写真、矢印)。そのあと、遠くからシャワーをかけられ、全身の泥を落とす(2枚目の写真)。触らないよう、水圧だけで泥を流していくので時間がかかる。それが終わると、爪を切り、長く伸びた髪を切り、丸坊主に近い短髪にする。事務室のイスに座らされた少年。男の声がする。「それで? これからどうなる?」。タイプに向かった女性が、「ベオグラード行きね」と言い、「出生証明書」にどのように打ち込むかを考える。「名前ねえ…?」。彼女は、勝手に決めて、「Pućurica Haris(ハリス・プチュリツァ)」(姓、名の順)、「muški(男性)」とタイプする。しかし、その下の生年月日、生誕地などの欄はすべて「/(斜線)」。最後の国籍に、「SFRJ(ユーゴスラビア社会主義連邦共和国)」と打ち込んで終了(3枚目の写真)。

ここでタイトルが表示され、次いで、ハリス・プチュリツァと名付けられた少年が ベオグラード行きの列車に乗っている。「座る」という姿勢に慣れていないので、頭を隅に押し付けて丸くなっている(1枚目の写真)。次には、プチュリツァを乗せた車が孤児院に着く。「ベオグラード、セルビア、1988年春」と表示される。捕獲されたのが3月末とすれば、1ヶ月以内に連れて来られたことになる。車から降ろされたプチュリツァは、他の生徒たちが見ている前を、両腕をつかまれて ひきずられていく(2枚目の写真)。野生児の多くがそうであるように、動物と一緒に育った場合、四足歩行が当たり前なので、2本足で歩くことに慣れていないからだ。イスの上で丸くなって寝ている少年を前に、院長と3人の教師が相談をしている。「彼らは何て言ってきてます?」。「名前も両親も分からない。話せないし、歩けない」。「これからどうします?」。「様子を見てみて、対応を決めよう」。そこに、医師が派遣されてきたと、知らせが入る。女医の所見は、「癲癇(てんかん)はない。歩くことはできるけど、靴を履くのに慣れていない。聾(つんぼ)ではないけど〔聴覚障害という表現は1990年代以降〕、音に対して選択的に反応する。調理された食物に抵抗があるが、最後には食べるでしょう。話す能力を発達させる機会がなかったし、社会性もない。これじゃ、将来性は期待できないわね。こんなの前に見たことある?」。随分、人道的視点に欠けた発言だ。「ありません」。「ここにサインして」。如何にも全体主義国家らしい。

次は食事のシーン。プチュリツァは、パンツ1枚で薄暗い部屋に閉じ込められている〔夕方で暗い〕。彼が体を丸くして寝ているのは、ベッドの下の床の上。そこに、教師が夕食の載ったトレイを持って入ってくる。この教師が、解説で紹介したRolovićなのかもしれない〔字幕には、教師名は1人も出てこないし、配役表にもRolovićの名前はない〕。教師が部屋の電気を点けると、プチュリツァは怖がって壁際まで後退する。教師は、トレイを床に置く(1枚目の写真)。次のシーンでは、教師がいなくなり、プチュリツァはトレイに寄って行き、料理の入った皿をトイレから跳ね飛ばす。そして、床の上に散らばった料理に食らいつく(2枚目の写真)。床は撮影前にきれいに掃除されているのだろうが、舐めるように貪り食べるシーンには ゾッとするような迫力がある。因みに3枚目の写真は、『野生の少年』に出てくる同じようなシーン。この場合は、皿を投げられた時に手に付いた物を食べるだけで、床に落ちた食べ物には触れない。そのあと、プチュリツァは部屋の中を四足で歩き廻りながら調べ、時に唸り、時に壁に飛びつき、奇声を上げる。人間とは、とても思えない。翌日、窓から大勢の生徒がプチュリツァを見ようと、覗き込んでいる(4枚目の写真)。中には、狼の鳴き声や唸り声を出す者もいる。

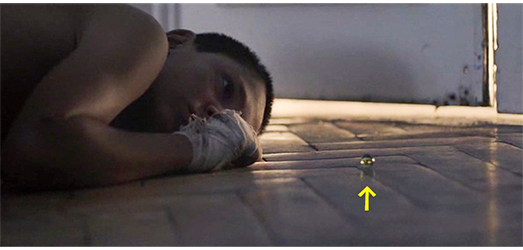

その夜、プチュリツァは逃げようとしたのか、頭から窓ガラスにぶつかり、ガラスが割れる。床に落ちた破片を珍しそうに見ているうちに、ひどく手を切ってしまう。これまでケガをした時にやったように、必死になって傷口を舐める。翌朝になって事態に気付いた教師は、営繕担当を呼んで、窓全面に内側から木の板を打ち付ける。プロではないので、所々に隙間ができている。誰もいなくなると、プチュリツァはベッドの下から出てきて、床に出来た光の輪を珍しそうに触ってみる(1枚目の写真、右手にはガラスで切った所に包帯が巻かれている)。しばらくすると、誰かがドアの前に来て、ドアの下の隙間からビー玉を1個転がり入れる。プチュリツァは、初めてみる小さなガラス球に夢中になる。触ると、転がっていくのが不思議でたまらない(2枚目の写真、矢印)。しかし、ドアにぶつけて遊んでいると、ビー玉は廊下に出ていってしまう(3枚目の写真)。

プチュリツァの前に、再び4人が立っている。院長:「それで?」。教師:「一生、ここに閉じ込めておくわけにはいかないでしょう」(1枚目の写真、プチュリツァ担当の教師は右から2人目、院長は左端)。他の2人は何も言わない。次のシーン。教師が体育館で、嫌がるプチュリツァに運動靴を履かせ、何とか歩かせようと奮闘する〔2分間も続く〕(2枚目の写真)。そして次のシーン。孤児院の中庭に、教師とプチュリツァがいる(3枚目の写真、矢印は丸くなったプチュリツァ)。窓からは、生徒が一斉に顔を出している。お互いに話し合っている。「噛み付くのかな?」。「ネズミを食べるの見たぞ」。「バカ言うな」。「ホントだ」。窓から覗いていた赤い服の生徒が、教師に質問する。「何て名前ですか?」。「ハリス・プチュリツァだ」。「じゃあ、プチケがいい」。他の生徒も気に入り、以後、誰もがプチケと呼ぶようになる。

別の日、プチケが、中庭の隅で丸まっていると、先日名前を付けた赤服の生徒が、近くに寄ってきて座る。その生徒がビー玉で遊び始めると、プチケの目がそれに釘付けになる。少しずつ近づいていくプチケ。それを見た生徒は、「ほら、プチケ」と言ってビー玉を転がして渡す(1枚目の写真)。前回、プチケのいた部屋にドアの下からビー玉を入れたのも、この生徒だろう。この生徒の名前はジコ。その後の昼食の時間、教師も驚くことが起こった。ジコがプチケを連れて食堂に入って来たのだ。騒がしかった部屋は急に静かになり、生徒たちが一斉に2人を見る(2枚目の写真、矢印は2人)。セルフスタイルのカウンターで料理とパンを取ったジコは、近くのテーブルに座る。隣のテーブルにいた生徒が席をずらし、次いで、ジコの向かい側に座っていた2人が席を移す。そんなことには構わず、ジコは、テーブルの下に潜り込んだプチケに、「食べろよ。さあ、プチケ」と言って食パンを渡す(3枚目の写真、矢印はパン)。プチケはしばらくすると、食べ始める。

服が違うので、恐らく次の日、プチケの部屋のドアが開くと、自分の持ち物を全部持ったジコが入って来る(1枚目の写真)。自主的に、プチケと同室になることを選んだのだ。ジコは、窓辺にある机に電気スタンドを置くと、2段ベッドの下に腰を下ろし、「おいで、プチケ」と声をかける。そして、押すと音のするカンガルーのゴム人形でびっくりさせたり、カセットテープからテープを引っ張り出したり、電気スタンドを点けたり消したりする。プチケは、光で遊ぶのが好きなようだ(2枚目の写真)。ただし、そのあと、ジコが自分の写真を見せた時は、プチケが返そうとせずに奪い合いになって手を噛まれてしまう。それでも、ジコは叱っただけで仕返しなどはしない。最後は、ジコが2段ベッドの上に寝て、うまく収まる(3枚目の写真)。解説で紹介したRolovićの回想の中に、唯一登場するのがジコという生徒。そこでは、「生徒の中で最も強い少年がプチケにつけられ、庇護することになりました。この少年は、ベッドや箒やシャベルの使い方、他人との接し方、孤児院の規則などを教えました」とある。これでは、孤児院側が命じたように聞こえる。映画のように、自主的にやった方が、観ていて遥かに心温まる。

夜になって激しく雨が降り出し、プチケは窓の外をじっと見ている。次のシーンでは、パンツ1つになったプチケが雨の中はしゃぎ回っている。恐らく、狼と一緒の時は、こうして雨で遊んだのだろう。その時、1匹の大型犬が近付いて来る。ジコは、「プチケ、こっちに来い」と呼びかけ、犬には「あっちに行け!」と叫ぶが、プチケは狼のように鼻にしわを寄せて威嚇し、犬は歯を剥き出して唸る。最後には、犬が負けを認めて、プチケの前におとなしく座る(1枚目の写真)。これに類することはRolovićの回想の中にあり、ロットワイラー〔警察犬や護衛犬として使われる大型犬〕が中庭に紛れ込んで来た時、プチケが出て行ってひざまずくと、犬が走ってきてその前で静止したのを、「プチケと動物の間の特別な関係」の例として挙げている。次の日、ジコが昨夜の犬の真似をしてプチケとじゃれていると(2枚目の写真)、そこに図体の大きいワルらしい生徒がやって来て、「プチケ、どうした?」とからかう。ジコは「やめろよ」と制止する。「何て言った?」。「構うなって言ったんだ」。「何だと?」。ここで、ジコが生徒の頬を叩く。怒った生徒は、ジコを羽交い絞めにし、地面に投げ出して蹴飛ばす。それを見たプチケは後ろから飛びかかり、首に噛み付く(3枚目の写真、矢印)。

プチケとジコの部屋に飛び込んできた教師。「その子は危険だ。ここには置いておけん」とジコに迫る。ジコは、教師に連れて行かれないよう、プチケの前に立って守る。「どくんだ」。「彼に罪はない。僕を守ってくれた。ロキが始めたんだ」。そう言うと、ジコは教師の肩を押す。教師:「どくんだ!」。ジコ:「嫌だ!」。ジコを押しのけてプチケの手を取った教師を、ジコは、「放せよ! このバカ!」と言って突き飛ばす。「その子は危険だ。何も分かってない」。「危険じゃない! 全部分かってる」。「ロキを殺していたかもしれん。何一つ理解していないんだ」。「理解してる」。そう言うと、ジコは、机の前で縮こまっているプチケに向かって、「プチケ、スタンドを点けろ」と声をかける。もう一度くり返しても反応がないので、今度は、机を叩いて、「点けろ〔Upalite svjetlo〕!」と怒鳴る。プチケはスタンドを点灯させた(1枚目の写真)。教師はこれを見てハッとする。プチケは野生児ではなく、言葉を理解する能力があるかもしれない。次のシーンでは、女性の教師が、OHPの上に切り絵を置き、プチケに壁に写った像を見せている。最初に見せたのは「木」。そして、「Drvo」と言葉を教える。次は。「兎」。プチケは親しみがあるので喜ぶが、言葉は教えない。3番目に見せたのが「狼」。プチケは壁に映った影に飛んで行くと、懐かしげに甘えるような声を出す(2枚目の写真)。次のシーンは食堂での2回目。今度は、プチケ用のトレイもあり、そこに載った皿に顔を付けて食べている。「プチケ、スプーンで食べろ」とジコがスプーンを皿に入れると、怒ったプチケが皿ごと叩き、料理が飛び散る。それを見て生徒たちから笑い声が上がるが、その中の女の子の1人を見てジコは微笑み返す。次のシーンは、もう一度2人の部屋。今度は、ジコが下のベッドで横になっている(3枚目の写真)。「父さんが戻ったら、君もここから連れ出してやる。一緒にグロツカ〔Grocka、ベオグラードの郊外〕で暮らそう。毎日楽しいぞ。可愛い女の子もいる。プールもある。プールなんて、知らないだろ」。プチケは、何を言われたかは まだ理解できない。だから、ジコの約束が「空約束」になることも 幸い分からない。

中庭で多くの生徒が談笑している。プチケとジコは2人だけで、階段に座っていたが、それを目に留めた女の子が1人、ジコに歩み寄ってくる。先日、食堂で微笑みかけた相手だ。「火を点けるものある?」。「あるよ」。ジコは、どぎまぎしながらマッチを擦り(1度は慌てて落とす)、タバコに火を点ける(1枚目の写真、矢印はマッチの火)。「今夜、街に出かけない?」。「いいよ」。プチケは、女の子を睨んでいる。女の子はプチケに唸ってみせ、「一緒に連れて行きましょ」とジコに言う。その夜、ジコは、中庭から、ゴミ収納庫の上に飛び乗り、もう一段上の通路に出る。プチケも後に続く〔無許可外出を意味する〕。通りでは既に女の子が待っていた〔年齢によって許可が出るのか?/年長になると、孤児院の外で働いて「手に職をつける」シーンが後で見られる…〕。ジコと女の子は、ビールをラッパ飲みしながら、プチケを間に挟んでベオグラードの夜の街を歩く(2枚目の写真)。会話は何もないが、初めて見る夜の都会の雰囲気、その光と音の氾濫に驚くプチケの姿がじっくりと映される。そのあと、3人は遊園地に行き、最初はバンパーカーで遊ぶ。その次の2人の行動は感心できない。「この子は、野生児ハリスだよ。母さんや父さんもいない。触ってみて。30ディナールだよ」と言ってお金を稼ぎ始めたのだ〔1989年にはハイパーインフレが始まっているので換算は不可能⇒1989年、新たに10万、50万、100万、200ディナール札が発行された(前年までの最高額紙幣は5万)。1990年には1万ディナール=1新ディナールへのデノミが実施され、最高額紙幣は100に。ところが、1991年の最高額紙幣は5000、1992年は5万、1993年には一気に100億!まで跳ね上がる。そして、10月に100万=1の再デノミ。同年中に最高額紙幣は何と5000億!!に。1994年1月に10億=1の3度目のデノミが行われる。この間、1991年6月にスロベニアとクロアチアが独立を宣言、翌1992年3月にはボスニア・ヘルツェゴビナが独立宣言をする。国家が分裂する中での凄まじいハイパーインフレだ。当初から換算すると、通貨の価値は1000京(10の19乗)分の1に下がっている〕〔歴史上の最悪はジンバブエの10の35乗分の1〕。稼いだ額は110ディナール。ジコはそれで綿菓子を3つ買う。一番喜んだのは、初めて食べたプチケだろう(3枚目の写真、矢印は、プチケの背後でキスする2人)。この後にも、プチケが残りの最後を食べている間、後ろで熱烈にキスする2人が映される。食べ終わったプチケは、初めてその姿に気付き、自分が疎外されたと感じたのか、走って逃げて行く。ジコは何とか追いつき、それからのプチケは笑顔に変わる。

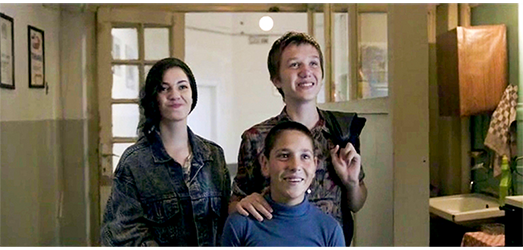

3人がルンルン気分で孤児院に帰ってくると、廊下の真ん中には教師が立っていた。何かと思い、嬉しそうに教師を見る3人(1枚目の写真。プチケの見せる唯一の笑顔)。「ジコ、君のお父さんが帰ったぞ」。翌日、ジコが荷造りし、右側に座った教師が、何とか思い留まらせようと説得している。「出て行かない方がいい。もう1・2年待てば、高校を卒業できる。そうすれば、一人前の男として世間に出られ、自活だってできる。もし、今出て行ったら、二度と戻れなくなる。もう大き過ぎるからな」〔孤児院に入っていれば高校卒業まで留まることはできるが、その年齢で再入所はできない〕。ジコは、無視して荷造りを続ける。一方、プチケは、荷造りを止めさせようと、ジコが一旦入れたものを出しては邪魔している(2枚目の写真、矢印は抵抗するプチケの手)。そして、荷造りが終わると、鞄を捕まえて離すまいとするプチケを邪険に振り払い、ジコは出て行く。以前、「父さんが戻ったら、君もここから連れ出してやる」と話していたのは何だったのだろう? ジコは、女の子のところに行く。彼女は、「火を点けるものある?」と訊く。ジコがマッチの箱を差し出すと、彼女は それを地面に叩き落して顔を逸らす。恋人なのに邪険に去って行くジコが許せなかったのかも。一方、プチケは執拗に後を追う。唯一の友人だからだ。中庭に出ると、ジコは、「プチケ、僕は行く。待ってろ、戻って来るからな」と穏やかに言う。それでもついて来るプチケにジコの言葉はだんだん荒々しくなる。そして、父の車に乗る。動き始めた車に、たまらず駆け寄ったプチケに、ジコは「プチケ、失せろ〔Odjebi〕!」と罵声を浴びせる(3枚目の写真)。声の調子で拒絶されたと感じたプチケは、車の走り去った門の前で立ち尽くす。

プチケが屋根の上で睨んでいる(1枚目の写真)。画面には、「1989年秋」と入る。目線は動き、表情は時折変わるが、何を見ているかは分からない。次のシーンでは、孤児院の食堂の残飯を入れるドラム缶に、プチケが頭を突っ込んで食べている(2枚目の写真、矢印)。それを見つけた賄い係の女性に、「プチケ、何でまたそんなことするの? おやめ」と言われ、プチケは逃げて行く。その次のシーンでは、食堂で、プチケが1人離れてテーブルに座っている。全員の食事が済んだ後、生徒に手紙が配布されるが、プチケは、腕を枕に頭を横にしたまま身動き一つしない。そして、談話室のような場所。クリスマス・ツリーが飾ってある。プチケは、難しい顔でじっと座っている(3枚目の写真、矢印はプチケ)。院長が入って来て、「時間だ。出て行きなさい」と言い、生徒たちは出て行くが、プチケはそのまま残っている。プチケの部屋に入って来た教師が、運動靴のヒモの結び方を教えるが、プチケはビー玉を見ているだけ。ジコのいなくなったショックの大きさが分かる。

ある日、中庭でプチケがビー玉を見ていると、悪い生徒がそれを取り上げる。そして、笑いながら、「欲しけりゃ、取ってみろ」と言う。プチケが取ろうと寄って行くと、ビー玉を投げる。それは、「フリ」だけで、ビー玉は手に持っている。それを何度もくり返して笑う。他の生徒も寄って来て、ビー玉を投げ合い、プチケがビー玉を奪おうとする邪魔をする(1枚目の写真)。怒ったプチケは、最初に奪った生徒に向かって、「ダイ〔Daj/よこせ〕!」と怒鳴る。プチケが初めて発した言葉だ。プチケは、何度も「ダイ」と叫ぶ。それに気付いた教師が来て、「こら! 返してやれ」と命じる。「話し方を教えました」。この恥知らずな言葉に、教師は、「まず、お前に、みっちり教えてやる」と叱る。教師は、プチケを教員室に連れて行き、家の絵を見せて、「これは、何だ?」と尋ねる(2枚目の写真)。プチケは「ク・カ」と言う。教師は「ク・チャ〔kuća〕」と訂正する。次に見せたのは猫の絵。「マ・ア・アカ」。「もう一度」。「マ・ア・カ」。「マチュカ〔mačka〕だ。よくやったな、プチケ」。1年生の授業の最中、ドアが開くとプチケが姿を見せる。女性の教師は、プチケの肩を抱くように教壇の前に連れて行くと、「新しいお友だちのハリス君です。拍手で迎えてあげましょう」と紹介する。全員が拍手する(3枚目の写真)。教師は1番前の席に座らせ、ノートと鉛筆を渡す。教師は、いきなり授業を再開するが、プチケは、鉛筆で何をしたらいいか分からない。先端で机を叩いたりする。

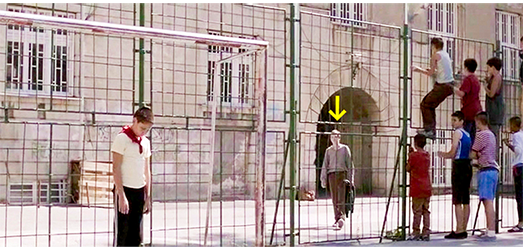

生徒たちがサッカーの練習をしている。プチケはゴールキーパーだ。行事の時に着けさせられたバンダナを、気に入ったのか、そのまま首に巻いている。生徒の蹴ったボールがプチケの顔に飛んでいき、両手で避け、ボールが跳ね返る。「よくやった、プチケ」。その時、門から1人の青年が入って来る。それは、ジコだった。生徒たちは、「見ろよ、ジコだぞ!」とフェンスの所に集まる。「父さんに、また追い出されたのか?」。「殴られたのか?」。ジコは何も言わない。一方、最初にジコに気付いたプチケは、ジコから顔を逸らしたまま立ち続ける(1枚目の写真、矢印はジコ)。ジコが、「プチケ、来いよ」と話しかけるが、動こうとしない。「大きくなったな」。他の生徒からは、「話すようになったぞ」。「俺が教えたんだ」と声がかかる。そこで、ジコは、「何か言えよ」と再度声をかけるが、プチケはジコの顔は見ても、何も言わない。そこに、教師がやってきて、「みんな、中に入るんだ。急げ」と去らせる。残っていたプチケにも、「君もだ、プチケ、中に入れ」と強く命じ、ジコと2人きりになる。教師は、ネットを出てジコと一緒に座ると、「それで、どうなった?」と訊く。ジコは肩をすくめる。「警告したろ。なぜ、話を聞かなかった? 父さんはクビになったのか?」。「消えちゃった」。「ここには、もう戻れないぞ」。「万歳だ。こんなクソ溜め、戻る気なんかない」。それを聞いた教師は、無言で立ち去る。しかし、強がりは言ってみたものの、行き場のないジコは、入口の壁にもたれるように腰を下ろしてタバコをふかす(2枚目の写真)。プチケは、そこにやって来ると、反対側の壁にもたれてしゃがみ込む。そして、じっとジコの顔を見る(3枚目の写真)。ジコは、「何で、バンダナなんかしてる?」と訊き、「僕は出て行く。君は好きにしたらいい」と付け加える。

授業中も、プチケは、ジコのことが気になって仕方がない。常に窓の外を見ていて、教師に注意される。放課後、プチケはまた ジコの向かい側に座ってジコの独り言を聞く〔何番のバスに乗ろうかな、と47番、12番、55番の行き先を並べているだけ〕。声を聴いているのが好きなのだろう。その時、賄い係が、「夕食よ!」と中庭にいる生徒たちに呼びかける。プチケも一緒に付いて行く。次のシーンでは、ジコとプチケが並んで壁にもたれている。プチケのシャツの色が空色から蜜柑色に変わっているので、翌日だろう。2人がそこにどのくらい一緒にいたかは分からないが、短いシーンで会話はゼロ。すぐに、教師の声がする。「みんな、中に入れ」。そして、プチケをじっと見て、何度も名を呼ぶ。プチケが立ち上がって行こうとすると、今度はジコが「プチケ」と呼び止める。停まって、どうしようかと両方を見比べるプチケ。ジコが「プチケ」と再度呼び、すぐに教師が「プチケ」と呼ぶ。その声で、プチケは教師に向かって歩き出す(2枚目の写真)。ジコが、何度も「プチケ」と呼ぶが、もう振り返らない。ある意味では、当然だろう。ジコは 自分を捨てて行った人間だ。ジコは、そのままじっと考え込む。次のシーンでは、教師が、プチケに手伝わせて、ベッドのマットレスの一部を地下室のような所に運んでいる。規則には反するが、ジコが可哀想になった教師が、ジコの寝場所を作ってやろうとしたのだ。準備が終わると、「ジコを呼んでこよう」とプチケに話し、一緒に門に向かう。しかし、そこには誰もいなかった。次のシーン。生徒がTVを観て笑っている。プチケも笑う。そして、その時の楽しい気分のまま部屋に戻ると、ドアは開いていて、中ではジコが首を吊って死んでいた。この部分は映画の創作だろうが、「プチケの部屋の自殺」というのは、プチケが好きだったジコなら絶対しない行動だと思う。プチケは、死体の下で床に丸くなって悲しむ(3枚目の写真、矢印、左端にあるのはジコの鞄)。その後、ジコの埋葬が行われる。多くの生徒が墓穴の周りに立っている。この時、ジコに「捨てられた」女の子が笑い出す。泣き笑いでなく、心から笑っている。なぜなのだろう?。

「1991年春」と表示される。前のシーンから1年半ほどが過ぎたことになる。プチケは、社会に出た後の訓練として〔恐らく〕 靴の修理屋で助手として働くことになる。客には見えないところで修理の終わった靴を磨くだけなので、無口なプチケにはぴったりだ(1枚目の写真)。解説で述べた記事にも、「彼は、頭は良かったが、ほとんど話さなかった」と書かれている。プチケが磨いていると女性の客が入ってくる。顔は映らない。プチケは客が履いている運動靴に見覚えがあったのか、急に関心を示す。その後、すぐ脇の窓辺で女の子同士が話している。「ねえねえ、アリスのこと聞いた?」。「ううん、何なの?」。「キャバレーで働いてるのよ」。「何てこと? 信じられない。どこで?」。「昨夜、見たのよ」。アリスという名はここで初めて出てくるが、後で、ジコの友達だった少女だと分かる。通りで話している女の子も、孤児院で一緒だった2人。だからプチケが関心を寄せたのだ。彼女たちは、アリスを含め、孤児院を卒業して社会人になって働いている。そして、プチケを毛嫌いしなかった唯一の女の子アリスは、何とキャバレーで働いている。その夜、プチケは部屋に帰ると、一番きれいなYシャツに着替え、キャバレーに入って行く〔年齢制限は?〕。プチケがそこで見たのは、ビキニ姿で体をくねらせて踊るアリスだった(2枚目の写真、矢印)。踊っていたアリスは、プチケが見ていることに気付く。次のシーンでは、仕事を終えたアリスが自分の部屋に帰ってくる。プチケも一緒だ。「いたけりゃ、いていいわ。座って。あたし、シャワー浴びてくる」。プチケが棚を見ると、扉には、あの夜、3人で映したスピード写真が貼ってある。シャワーを終えると、アリスはプチケと一緒に軽い夜食をとる(3枚目の写真)。「ママやパパ、見つかった?」。プチケは何も言わない。「親戚は?」。プチケは食べ続けるだけ。記事の再引用。「彼は、小さな時のことは何一つ話さなかった」。会話をあきらめたアリスは、「シャワーを浴びてらっしゃい」とタオルを渡す。プチケがシャワーを終えて服を着ていると、窓のすぐ脇を列車が轟音とともに走っていく。アリスのアパートの立地の悪さを示している。そのあと、プチケはアリスと一緒のベッドに入るが、真上を向いたまま身動き一つしない。記事の再々引用。「彼は、女の子に興味を全く示さなかった」。

場面は、「1992年春」に、また1年が過ぎた。教師がTVのニュースを聴き、横でプチケが暇そうにしている。ニュースでは、1200人以上の難民がベオグラードに来て労働組合本部に収容されたこと、ドルヴァル〔現・ボスニア。ベオグラードの西320キロ〕などからの難民が5日かかけてベオグラードに来たこと、クラリェヴォなどの多くの町〔現・セルビア。ベオグラードの南50~100キロ〕から難民が押し寄せていること、などを伝えている。ボスニア・ヘルツェゴビナの独立宣言は1992年3月1日なので、それに伴い、その地域に住んでいたセルビア系住民が難民化したのと、内戦の勃発でボスニアに近いセルビア南部の住民が避難してきた状況を示すニュースだ。ある夜、プチケが部屋で何かを書いていると(1枚目の写真。鉛筆が巧く持てないので、右手でぎゅっと握って書いている)、バンが到着し、難民の子供たちが降り(2枚目の写真)、院長が出迎える。「よく来た。君達は、ここにいれば安全だ。情勢が収まれば、家に戻ることができる」。次のシーンは修業式。1992年4月なのか? 修業証書が順に授与される。プチケの番になった時、教師は特別にこう讃える。「わが施設にとって、これは記念すべき日です。ハリスがここに来て4年半が経ちました。彼は、森で育ったため、不可能と言われましたが、一年生を修了することができました。彼は読み、書き、話すことができます。今後もより努力し、上達することを期待します。おめでとう」〔孤児院に来たのが1988年4月、この式が1992年4月とすれば4年になる〕。そして握手する(3枚目の写真)。式が終った後で、プチケの証書を見た仲間は、「おい、ムスリムって書いてあるぞ」と指摘する。それを漏れ聞いた難民の生徒(みんな大きい)は、「ムスリムだと!」と憎々しげに言う〔ボスニア内戦は、セルビア人、クロアチア人、ムスリム人との間の三つ巴の争い〕。

プチケが部屋に戻ってくると、プチケのベッドのマットレスが破られ、中のスプリングが剥き出しにされていた。新しく入って来た難民の子供たちは、とても暴力的だ。それが分かるのは、夜の出来事。プチケの部屋の窓からは中庭の一部がよく見える。暗くなってから、そこに難民の子供たちが集まり、大音量で音楽をかけ、ビールを飲んでいる。そこに教師の一人(プチケの担当ではない)が来ると、「何やってる! それ〔ビール〕を寄こせ! 音を消せ! 部屋に戻るんだ! 今すぐ! タバコは捨てろ!」と強く命じる。その見返りはすぐにやって来る。その教師が廊下を歩いていると、棒を持った連中に襲われたのだ(1枚目の写真)。彼らは、図体も大きく、顔も凶悪だったが、行動も卑劣で暴力的だ。ある日、プチケがランチを食べていると、そこに教師が来て、「プチケ、手紙が来てるぞ」と告げる。プチケは、驚いて立ち上がる。「院長室に行くんだ」。手紙は、次のような内容だった。「貴院の生徒、ボスニア・ヘルツェゴビナの市民ハリス・プチュリツァを、遅くとも1992年5月25日の午後12時までに、ボスニア・ヘルツェゴビナのトラヴニクの役所まで出頭させられたい」。院長は、手紙を封筒に戻しながら「準備を始めなさい」(2枚目の写真、矢印は手紙)と言い、プチケが手紙を取ろうとすると、「出発の時に渡す」と告げる。その夜、プチケが寝ていると、教師がそっと起こす。教師が連れて行った先は、自分の家。寝具を取り出し、「ここで寝るんだ」とソファに寝せる。翌朝、教師と母親とプチケの3人が食卓を囲んでいる(3枚目の写真)。教師は、「プチケ、よく聞くんだ。君は孤児院には戻らない。どこにも行かない。私は、君が逃げたと報告しておく。分かったか?」。プチケは頷く。教師は、心配そうな顔の母親を残して、孤児院に出勤して行く。せっかく人間らしくなったプチケを、ちゃんとした大人にさせたいという暖かい配慮からの、教師の造反だった。恐らくそれから1ヶ月後、TVのニュースで、サラエボでの戦闘に関してVictor Bubanjの名前が出てくる。だから、その日は5月の27-28日であろう。出頭の期限は過ぎている。教師は帰宅すると、「プチケ、警察が君を捜してる。誰にも見られないようにしないと。家から一歩も出るんじゃない」と注意する。

ここから先、映画の中で、時間の経過が分からなくなる。1つ前のシーンは5月の末だったが、プチケが教師のアパートの屋上からぼんやりと外を眺めるシーン(1枚目の写真)は、着ている服は同じだが、恐らく、その数ヶ月後であろう〔そうでないと、後のシーンにうまくつながらない〕。プチケは屋上から何かを見たのか、見なかったのか? なぜか、禁じられているのに、プチケは真昼間にアパートを出て行く。そして、夕方になるまでずっとキャバレーの前で座って待っている。やがて、アリスが男と手をつないで出てくる。アリスは娼婦に成り下がっていた。アリスは、寄ってきたプチケを、「今はダメよ。いいわね」と制止する(2枚目の写真)。それでも、プチケは後を追っていき、アリスの腕を引っ張る。「今はダメ」。2度目に引っ張った時は、男の方が、「こいつ何だ? 家に帰って、ミルクでも飲んで寝てろ」と突き飛ばす。そんなに荒々しい行為ではなかったが、プチケは落ちていた煉瓦を拾うと、男の頭に叩き付ける(3枚目の写真、矢印は煉瓦)。プチケがなぜ凶暴になったかの説明はない。アパートからの逃走と、この襲撃は、プチケの人となりから相反しており、違和感が大きい。解説で最後に引用した「戦争が始まると、ユーゴの各共和国は、自国の子供の引取りを開始しました。プチケも去ることになり、我々は皆泣きました」の部分とも大幅に異なる。

次のシーンでは、プチケが警官2人に連行されて孤児院に入って行く。昔から親しかった生徒たちは、「プチケ、どこにいたんだ?」「プチケが戻った!」と大喜びで歓迎する。しかし、それを見て嬉しそうな顔をするプチケを見ると、彼は「本当のところ何も分かっていないのでは?」、と思わせられる。この歓迎の短いシーンの後は、ベオグラードの駅の待合室。教師とプチケが並んで座っている(1枚目の写真)。ズヴォルニク行きの列車は1番線から12時55分発、という構内アナウンスがある。ズヴォルニクは、現在セルビアとボスニアの国境にあるボスニア側の町。直線距離で約110キロ西にある。そして、帰るべきトラヴニクは、同じ距離だけさらに西に位置する。そろそろ乗車すべき時間なので、プラットホームへの入口のドアの向こう側にいる兵士がドアを叩いて知らせる。教師は、「時間だぞ」とプチケの膝を叩き、「列車に乗り遅れるな」と小さなバッグを持たせ、「失くすなよ」と手紙を渡す(2枚目の写真、矢印は手紙)。そして、「さあ、一人で頑張れ。君ならできる」と激励する。プチケがドアを開けると、待っていた兵士が列車まで連れて行く。次のシーン。プチケは、車窓から外の景色をずっと見ている(3枚目の写真)。4年以上前にベグラードに来た時とは違い、平穏そのものだが何を考えているかは相変わらず分からない。

最後の年号の標記は、「トラヴニク、ボスニア・ヘルツェゴビナ、1992年秋」。場所は役場の廊下。ベオグラードからトラヴニクまでは直行したはずなので、ベオグラードを出発したのも「秋」のはず。一方、帰還命令の期限は5月25日だったので、教師のアパートに匿われていた期間は数ヶ月だったことになる。プチケは、役所の担当の女性に手紙を渡す。女性は書類を調べ、意外なことを言う。「プチュリツァ、ここで何してるの?」「あなた、知らないの?」。映画の観客も、旧ユーゴ人でなければ、何のことか「知らない」。ボスニア内戦は非常に複雑な経過を辿ったため、ここでそれを読み解く時間はない。ただ、1992年4月6日にボスニア・ヘルツェゴビナ政府が独立を宣言し、7日に反発したセルビア人がスルプスカ共和国の独立を宣言、28日にはユーゴスラビア連邦共和国(セルビア・モンテネグロ連合)が結成され、セルビア軍がボスニアに侵攻する。あるサイトによると、「9月から10月の戦闘で、セルビア人勢力とクロアチア人勢力のそれぞれの支配領域が決まってくると、クロアチア人とムスリム人の間で戦闘が始まり…」と書いてあった。映画は1992年の秋。激動の時代だ。5月に出された通知が、秋まで意味をもっていた可能性は薄い。プチケの場合も、5月25日の期限から4ヶ月以上遅れて着いたので、通知自体が全く無意味なものとなっていたのであろう。因みに、トラヴニクは、1992年2月の地図では、クロアチアの州に属していたが、すぐ近くにボスニアの州がある状態。紛争の末期、1995年12月のデイトン合意の直前の地図では、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍の支配下にあるが、すぐ近くにクロアチア防衛評議会の軍がいるという状態。いつの時点かで、クロアチア支配からボスニア支配に移行している。結果的に、プチケが行ったのは、難民収容所のような場所(2枚目の写真、矢印はプチケ)。恐らく、プチケはここで数ヶ月を過したのであろう。次のシーンでは、雪の降る森の中の道をプチケが1人で歩いている(3枚目の写真)。トラヴニクの周辺では、ボスニア人の軍とクロアチア人の軍が戦っているので極めて危険だ。だから、プチケは収容所の暮らしが嫌になり、故郷の森に帰ろうと、逃げてきたのであろう。

プチケが歩いていると、後ろから1台のジープが走ってきて停車する。戦闘地域で子供が1人で歩いていれば、停車するのは当然かも。ジープに乗っている兵士が声をかける。「どこに行く? 誰だ? 名前は?」。「プチケ」。「そんな名前はありえん。本当の名前は何だ?」。「ハリス」。「それなら、俺たちの仲間だ。乗れよ」(1枚目の写真)。『Behind the Name』というサイトの「セルビア・クロアチアの名前」の中でハリスを探すと、「Bosnian, Urdu, Arabic」と分類されている。つまり、「Croatian」でも「Serbian」でもない。ということは、プチケが遭遇したのは、ボスニア軍(ムスリム)ということになる。プチケが池のほとりで1人で座っていると、ジープで声をかけた兵士が軍用のブーツを持って来て渡す(2枚目の写真、矢印)。プチケは、すぐに靴を履きかえる。兵士はプチケを保護するのかと思っていたら、次のシーンではプチケは軍服を着て一緒に行軍している(3枚目の写真、下には、それまで着ていたセーターが見える)。プチケ役のデニス・ムーリッチは14歳なので幼く見えるが、実際には17-18歳になっているはずなので、兵士として徴用されても不自然ではない。俳優が変わらないので、子供を戦士に仕立てたみたいで、違和感はあるが…

この先、台詞はほとんどない。最初は、行軍の途中、民間人のように見える6人の死体が雪の中に放置されている。次のシーンでは、兵士がプチケにカラシニコフの使い方を教える。プチケが空に向かって1発撃ったところで終わる(1枚目の写真)。映画は、その後、銃の連続音が続く。プチケは、塹壕の中で怖くて震えている。土壁に隠れて背を向けているので、「何してる? 撃たんか!」と叱咤されるが、体が動かない。夜、兵士が暖かいスープを持って来てくれ、プチケと一緒に食べる。そして、翌日、最初は隠れていたプチケも、思い切って身を乗り出し撃ってみる。次第に慣れて連射する(2枚目の写真)。しかし、優しかった兵士が撃たれて死に、それを見たプチケは、もう何もできなくなり、塹壕に茫然となって横になる(3枚目の写真)。

その夜、プチケは隠れ場所からこっそりと抜け出す。そして、山の奥へと入って行き、ブーツを脱ぐと靴下だけになる(1枚目の写真、矢印は靴下だけの足)。身軽になると、雪の斜面を、恐らく昔 したように、転がり落ちては、また登って遊ぶ。最後のシーン。プチケは地面にじっと横になっている(2枚目の写真)。目線の先には、1匹の狼がいる(3枚目の写真)。映画の最初にプチケが捉えられた時、1匹は撃ち殺されたが、1匹は逃げていった。きっと、その5年後の姿なのだろう。狼は、「いくぞ」と言わんばかりに、時々振り返りながら去って行く。映画はここで終る。プチケは享年17-18歳とされているが、この映画のように、もう一度、狼と暮らし始めたと思いたい。そうでもなければ、内戦に翻弄されたプチケは、あまりに可哀想だ。

D の先頭に戻る た の先頭に戻る

セルビア の先頭に戻る 2010年代前半 の先頭に戻る